Vorab!

Leider kommt im Internet bei meinem

(inzwischen veralteten) FrontPage-Programm

längst nicht alles so, wie von mir in html angegeben. Farben kommen anders, als

von mir geplant, Satzbreiten wollen nicht so wie von mir markiert, Bilder kommen

manchmal an der falschen Stelle, und - wenn ich Pech habe -

erscheint statt des Bildes gar eine

Leerstelle.

Was tun? Wer kann helfen?

*

Wird laufend bearbeitet!

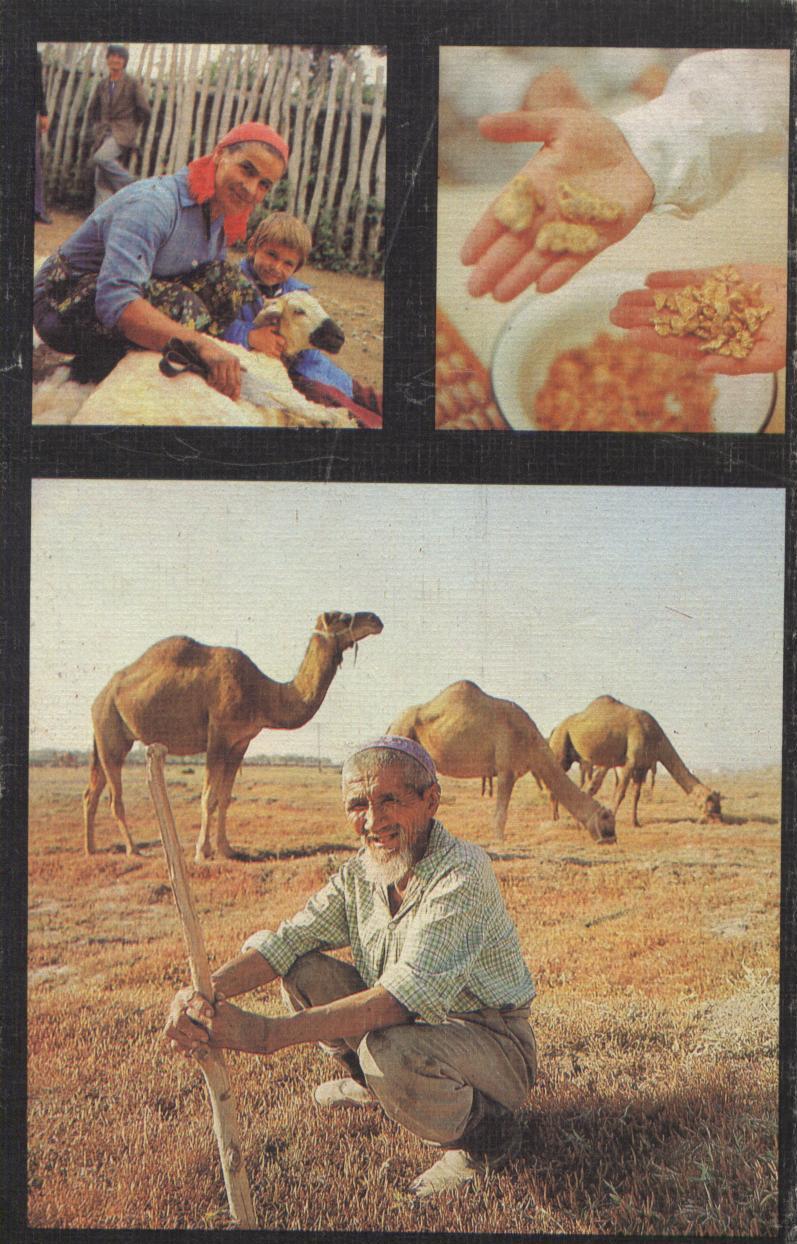

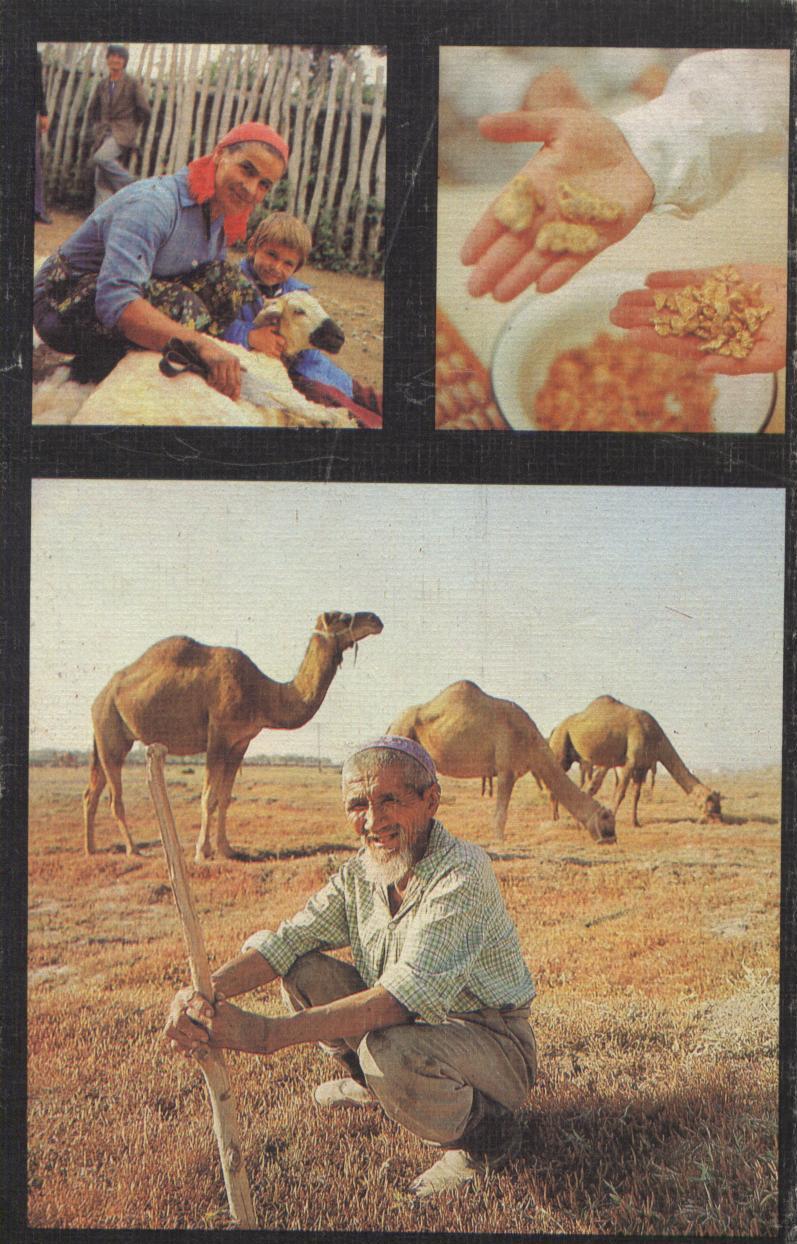

Ich bin eine TSCHUKTSCHIN: Die

Märchenerzählerin Olga Rachtyn.

Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv

Zeichnung: Karl-Heinz

Döhring

"Die Seele, denke ich, hat keine Nationalität."

Juri Rytchëu (tschuktschischer Schriftsteller, 1930

bis 2008) in: Im Spiegel des Vergessens, 2007

Wenn wir für das eine Volk eine

Zuneigung oder gegen das andere eine Abneigung hegen, so beruht das, ob wir uns

dessen bewusst sind oder nicht, auf dem, was wir von dem jeweiligen Volk wissen

oder zu wissen glauben. Das ist – seien wir ehrlich – oft sehr wenig, und

manchmal ist dieses Wenige auch noch falsch.

Ich habe für die Berliner

Illustrierte FREIE WELT jahrelang die

Sowjetunion bereist, um – am liebsten - über abwegige Themen zu berichten: über Hypnopädie und Suggestopädie, über Geschlechtsumwandlung und Seelenspionage,

über Akzeleration und geschlechtsspezifisches Kinderspielzeug... Außerdem habe

ich mit jeweils einem deutschen und einem Wissenschaftler aus dem weiten

Sowjetland vielteilige Lehrgänge erarbeitet.* Ein sehr

interessantes Arbeitsgebiet! Doch 1973, am letzten Abend meiner Reise nach

Nowosibirsk – ich hatte viele Termine in Akademgorodok, der russischen Stadt der

Wissenschaften – machte ich einen Abendspaziergang entlang des Ob. Und plötzlich

wurde mir klar, dass ich zwar wieder viele Experten kennengelernt hatte, aber

mit der einheimischen Bevölkerung kaum in Kontakt gekommen war.

Da war in einem magischen Moment an

einem großen sibirischen Fluss - Angesicht in Angesicht mit einem kleinen (grauen!)

Eichhörnchen - die große FREIE WELT-Völkerschafts-Serie** geboren!

Und nun reiste ich ab 1975 jahrzehntelang

zu zahlreichen Völkern des Kaukasus, war bei vielen Völkern Sibiriens, war in

Mittelasien, im hohen Norden, im Fernen Osten und immer wieder auch bei den

Russen.

Nach dem Zerfall der Union der

Sozialistischen Sowjetrepubliken zog es mich – nach der wendegeschuldeten

Einstellung der FREIEN WELT***, nun als Freie Reisejournalistin – weiterhin in die mir

vertrauten Gefilde, bis ich eines Tages mehr über die westlichen Länder und

Völker wissen wollte, die man mir als DDR-Bürgerin vorenthalten hatte.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist

nun mein Nachholebedarf erst einmal gedeckt, und ich habe das Bedürfnis, mich

wieder meinen heißgeliebten Tschuktschen, Adygen, Niwchen, Kalmyken und Kumyken,

Ewenen und Ewenken, Enzen und Nenzen... zuzuwenden.

Deshalb werde ich meiner Webseite

www.reller-rezensionen.de (mit inzwischen

weit mehr als fünfhundert Rezensionen), die

seit 2002 im Netz ist, ab 2013 meinen journalistischen

Völkerschafts-Fundus von fast einhundert Völkern an die Seite stellen – mit ausführlichen geographischen und

ethnographischen Texten, mit Reportagen, Interviews, Sprichwörtern, Märchen,

Gedichten, Literaturhinweisen, Zitaten aus längst gelesenen und neu erschienenen

Büchern; so manches davon, teils erstmals ins Deutsche übersetzt, war bis jetzt

– ebenfalls wendegeschuldet – unveröffentlicht geblieben.

Sollten sich in meinem Material

Fehler oder Ungenauigkeiten eingeschlichen haben, teilen Sie mir diese bitte am

liebsten in meinem Gästebuch oder per E-Mail

gisela@reller-rezensionen.de

mit. Überhaupt würde ich mich über

eine Resonanz meiner Nutzer freuen!

Gisela Reller

* Lernen Sie Rationelles Lesen" / "Lernen

Sie lernen" / "Lernen Sie reden" / "Lernen Sie essen" / "Lernen Sie, nicht

zu rauchen" / "Lernen Sie schlafen" / "Lernen Sie logisches Denken"...

** Im 1999 erschienenen Buch

„Zwischen `Mosaik´ und `Einheit´. Zeitschriften in der DDR“ von Simone Barck,

Martina Langermann, Siegfried Lokatis (Hrsg.), erschienen im Berliner Ch. Links

Verlag, ist eine Tabelle veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass

die Völkerschaftsserie

der FREIEN WELT von neun vorgegebenen Themenkreisen

an zweiter Stelle in der Gunst der Leser stand – nach „Gespräche mit

Experten zu aktuellen Themen“.

(Quelle: ZA Universität

Köln, Studie 6318)

***

Christa Wolf

zur Einstellung der Illustrierten FREIE WELT in ihrem Buch "Auf dem Weg nach Tabou, Texte 1990-1994", Seite 53/54:

„Aber auf keinen Fall möchte ich den Eindruck

erwecken, in dieser Halbstadt werde nicht mehr gelacht. Im Gegenteil! Erzählt

mir doch neulich ein Kollege aus meinem Verlag (Helmut Reller) – der natürlich

wie zwei Drittel der Belegschaft längst entlassen ist –, daß nun auch seine Frau

(Gisela Reller), langjährige Redakteurin einer Illustrierten (FREIE WELT)

mitsamt der ganzen Redaktion gerade gekündigt sei: Die Zeitschrift werde

eingestellt. Warum wir da so lachen mußten? Als im Jahr vor der `Wende´ die

zuständige ZK-Abteilung sich dieser Zeitschrift entledigen wollte, weil sie, auf

Berichterstattung aus der Sowjetunion spezialisiert, sich als zu anfällig

erwiesen hatte, gegenüber Gorbatschows Perestroika, da hatten der Widerstand der

Redaktion und die Solidarität vieler anderer Journalisten das Blatt retten

können. Nun aber, da die `Presselandschaft´ der ehemaligen DDR, der `fünf neuen

Bundesländer´, oder, wie der Bundesfinanzminister realitätsgerecht sagt: `des

Beitrittsgebiets´, unter die vier großen westdeutschen Zeitungskonzerne

aufgeteilt ist, weht ein schärferer Wind. Da wird kalkuliert und, wenn nötig,

emotionslos amputiert. Wie auch die Lyrik meines Verlages (Aufbau-Verlag), auf

die er sich bisher viel zugute hielt: Sie rechnet sich nicht und mußte aus dem

Verlagsprogramm gestrichen werden. Mann, sage ich. Das hätte sich aber die

Zensur früher nicht erlauben dürfen! – "Das hätten wir uns von der auch nicht

gefallen lassen", sagt eine Verlagsmitarbeiterin.

Wo sie recht hat, hat sie recht.“

Zeichnung: Karl-Heinz Döhring

„Als Mensch kommt man sich hier, in der

stillen, schneeweißen Wüste, wie ein kleines Sandkorn vor. Wer allerdings

hierher fährt, der kann sich von der Frische der Meereswinde, die aus den

zwei hier zusammenfließenden Ozeanen kommen, bezaubern lassen, die

einzigartige Flora und Fauna der Arktis bestaunen, geheimnisvolle Zeugnisse

und Kultstätten der antiken Tschuktschen entdecken und von einem Kontinent

auf einen anderen hinüberblicken.“

Irina Reschetowa

in: Russland HEUTE vom 19. Mai 2013

Wenn Sie sich die folgenden Texte zu Gemüte

geführt und Lust bekommen haben, die Tschuktschen-Halbinsel zu bereisen und die

Tschuktschen kennenzulernen, sei

Ihnen das Reisebüro

?

empfohlen; denn – so lautet ein tschuktschisches Sprichwort -

Einmal selbst sehen ist mehr wert als hundert Mal davon hören.

(Hier könnte Ihre Anzeige stehen!)

Die

TSCHUKTSCHEN… (Eigenbezeichnung:

Luorawetlan = Wahre Menschen)...

leben vorrangig auf der Tschuktschen-Halbinsel, die sich bis zum äußersten Norden

des russischen Fernen Ostens erstreckt, umspült von den Randmeeren zweier

Ozeane, nur durch die Beringsstraße von Alaska getrennt.

"Nur hier kamen die beiden Großmächte [Amerika

und die Sowjetunion] einander nahe, und nur hier, zwischen den Inseln Großer

und Kleiner Diomid, betrug der Abstand zwischen ihnen ganze vier Kilometer

und hundertvier Meter Wasser."

Juri Rytchëu (tschuktschischer

Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Im Spiegel des

Vergessens, 2007

Zu Tschukotka gehören die Tschuktschen-Halbinsel,

das anliegende Festland etwa bis zum

Fluss Omolon und einige Inseln wie die

Wrangelinsel

(UNESCO Weltnaturerbe), die

Insel Aion, die Ratmanow-Insel.

Wrangelinsel

:

Der vom Bürgerkrieg her unrühmlich bekannte weißgardistische

General

Wrangel hat mit dem Namen dieser Insel nichts zu tun. Die Insel ist nach

dem russischen Seefahrer Ferdinand Wrangel benannt, der zu Beginn des

vorigen Jahrhunderts als 24jähriger Leutnant von der russischen

Regierung ausgesandt worden war mit dem Auftrag, Gerüchte auf ihren

Wahrheitsgehalt zu überprüfen, die von einem Nordland an der Tschuktschenhalbinsel sprachen. Vier Jahre hintereinander durchquerte

die Wrangel-Expedition das Eis, und viermal kehrte sie ohne Ergebnis

heim. Eisige Fröste und Packeis versperrten Menschen und Hunden den Weg,

trotzdem aber fuhr Leutnant Wrangel nach Petersburg zurück in der festen

Gewissheit, dass jenes Nordland tatsächlich existiere. Anhand

inoffizieller Angaben, von Sagen und Erzählungen der Tschuktschen konnte

er sogar genau voraussagen, wo es sich befand. Erst 1867 sichtete aus

fünfunddreißig Kilometer Entfernung der amerikanische Walfänger Long die

Insel. Ihre Koordinaten stimmten mit den Angaben Wrangels überein, und

so hielt es Long nur für recht und billig, der Insel den Namen Wrangels

zu geben.

Es existieren verschiedene

Versionen über die Herkunft des Namens dieses Volkes, die meine stammt von dem

ersten Schriftsteller der Tschuktschen, von Juri Rytchëu, und bedeutet "wahre

Menschen". Andere Wissenschaftler vermuten, dass das Wort "tschuktschi" eine

Abwandlung des Wortes "tschaitschu" in der russischen Sprache ist, was übersetzt

"reich an Rentieren" bedeutet. Gerade so bezeichnen sich die Rentierzüchter

unter den Tschuktschen, die weit weg vom Meer leben. Dagegen nennen sich die

Tschuktschen in den Küstengebieten "ankaljyn", was buchstäblich "die am Meer

Lebenden" bedeutet. - Von Deutschland aus beträgt die Entfernung bis Tschukotka

dreizehntausend Kilometer, der Zeitunterschied zwischen der Tschuktschen-Halbinsel und Mitteleuropa vierzehn Stunden - das ist der

größte Zeitunterschied zwischen Russland und Deutschland.

„Die Tschuktschen sind ein kräftiges Volk. Sie

sind nicht ohne Kenntnisse und namentlich geschickt in Schnitzereien aus

Walroßbein. Das Tschuktschenland ist das rauheste und unfreundlichste von ganz

Sibirien.“

Brockhaus´ Konservations-Lexikon, F. A.

Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien

1894

Bevölkerung:

Nach der Volkszählung von 1926 zählten die Tschuktschen 12 331 Angehörige; 1939

wurden 13 830 Tschuktschen gezählt; 1959 waren es 11 680 Tschuktschen; 1970 gleich

13 500; 1979 gleich 13 397; 1989 gleich 15 107; 2002 gleich

15 767; nach der letzten Volkszählung von 2010 gaben sich 15 908 Personen als

Tschuktschen aus. Die Ureinwohner Tschukotkas sind seit alters Tschuktschen und asiatische Eskimos; die

Tschuktschen gehören zur Arktis-Rasse der Mongoloiden. Die Tschuktschen- Halbinsel erlebte

eine große Einwanderungswelle, die die Einwohnerzahlen zwischen 1955 und 1975

von 7 000 auf 15 000 hochschnellen ließ. Inzwischen machen die Tschuktschen als

Titularnation nur 25,3 % aus – neben Russen (49,6 %), Ukrainern (5,7 %),

Eskimos (3,0 %) u. a.; dennoch ist Tschuktschisch regionale Amtssprache. Ein

Teil dieses Volkes lebt auch im Autonomen Kreis der Korjaken, ebenso in der

Republik Jakutien. Von 1989 bis 2002 hat Tschukota

wegen des wirtschaftlichen Niedergangs nach dem Zerfall der Sowjetunion etwa

zwei Drittel seiner Einwohner (vor allem Russen, Belorussen, Ukrainer) durch

Abwanderung verloren. - Die Bevölkerungsdichte beträgt 1 Einwohner pro

zehn Quadratkilometer, damit ist der Autonome Kreis der Tschuktschen das am

dünnsten besiedelte Gebiet der Erde.

Fläche:

Die Fläche Tschukotkas beträgt 737 700 Quadratkilometer.

Tschukotka - die Oberfläche ist vorwiegend gebirgig, durchzogen von zahlreichen

Flüssen - liegt liegt im

Ostsibirischen Bergland und umfasst unter anderem den Nordteil des Korjakengebirges, das Anjuisgebirge das Anadyrgebirge bis zur

Tschuktschen-Halbinsel, wo im Kap Deshnjew der östlichste Punkt Russlands bzw.

Asiens liegt. Das Gebiet liegt fast vollständig nördlich der

Baumgrenze und wird von Tundra bedeckt, die in den höheren Bergregionen in

eine Frostschuttwüste übergeht. Lediglich in den südlichsten Gebieten von Tschukotka

findet man in geschützten Lagen niedrig wachsende Bäume.

Geschichtliches:

Die erste schriftliche Erwähnung

Tschukotkas erfolgte durch den Russen Semjon Deshnjew, der 1648 als erster Mensch

die Tschuktschen-Halbinsel umsegelte. Die Kolonisation der tschuktschischen

Gebiete durch die Russen begann im 17. Jahrhundert. Die Tschuktschen leisteten

zunächst heftigen Widerstand. 1730 schlugen sie eine vierhundert Mann starke

russische Truppe, 1747 wiederholte sich dieser Sieg, so dass die Russen ihre

Garnison im Friedensvertrag räumen mussten. Letztlich konnten die Tschuktschen

der Übermacht aber nichts entgegensetzen, und so kamen sie 1789 unter russische Herrschaft.

Die zaristische Verwaltung hatte erhebliche Schwierigkeiten, der Unbotmäßigkeit

der Tschuktschen Herr zu werden. 1822 erfolgte der

Erlass "Über fremdartige und nicht vollkommen abhängige Völkerschaften", worauf

Tschuktschen und asiatische Eskimos keine Steuern zu zahlen brauchten.

"Das riesenhafte

Waldland und die Waldsteppe Sibiriens fielen im 16. Jahrhundert fast

kampflos den Russen in die Hände. Nachdem Kasan, die Tatarenhauptstadt des

Nordens, 1552 gefallen war, zogen kleine Abteilungen von wenigen Hundert

Mann ostwärts und eroberten in sechzig Jahren ein Territorium von 5 000 km

Ausdehnung von West nach Ost. Russen gelangten an die Küste des Pazifik,

bevor sie an die Ostsee und das Schwarze Meer kamen. - Sie ließen die

Usbeken in Mittelasien abseits liegen und trafen erst im Osten auf

mongolischen Widerstand, weshalb sie weiter in den Norden zogen und 1641 das

Ochotskische Meer erreichten. Im Osten hatten nur die Tschuktschen

bewaffneten Widerstand geleistet. Um 1700 waren Sibirien und der Ferne Osten

besetzt."

Burchard Brentjes (deutscher

vorderasiatischer Archäologe, 1929 bis 2012) in: Die Ahnen des Dschingis-Chans,

1988

Dschingis-Chan (Tschingis-Khan,

wahrscheinlich 1155 bis wahrscheinlich 1227) war ein Chan der Mongolen, der die

mongolischen Stämme vereinte und weite Teile Zentralasiens und Nordchinas

eroberte.

Porträt der Yüan-Zeit, 13.

Jahrhundert aus: Rellers Völkerschafts-Archiv

- 1922 siegte die

Sowjetmacht auf Tschukotka.

Der russische

Polarforscher Iwan Papanin (1894 bis 1986) im Jahre 1938. Er leitete die

Expedition, bei der vermutlich zum ersten Mal Menschen den geographischen

Nordpol betraten.

Foto aus: Rellers

Völkerschafts-Archiv

Staatsgefüge:

Am 10. Dezember 1930 wurde der Nationale Kreis der

Tschuktschen gegründet, der 1977 in Autonomer Kreis der Tschuktschen umbenannt

wurde. Der Autonome Kreis der Tschuktschen ist 1991 aus der Region Magadan

ausgetreten. Heutzutage ist Tschukotka der einzige Autonome Kreis Russlands, der

nicht Bestandteil einer anderen Region ist. - Nach dem Fall der Sowjetunion im

Jahre 1991 erklärte sich der Tschuktschische Autonome Kreis nach

jahrzehntelanger Unterordnung gegenüber dem Gebiet Magadan zu einer unabhängigen

Autonomie innerhalb der Russischen Föderation. 1992 unterzeichnete Tschukotka

einen Vertrag, der den Status eines autonomen Bezirks unabhängig von Magadan

zusagte. Dieses Gesetz sicherte der regionalen Regierung größere Unabhängigkeit

in der Innenpolitik, der Wirtschaft sowie im Ex- und Importgewerbe zu. Dieser

Triumph war jedoch nur von kurzer Dauer, da die Region bald schon in dasselbe

wirtschaftliche Chaos stürzte, den die übrige Nation schon seit 1991 erlebte.

Verbannungsgebiet: Die russische Besiedelung des Gebietes Magadan,

zu dem Tschukotka bis 1991 gehörte, begann im 17. Jahrhundert. Zu Sowjetzeiten

war die Region als Standort zahlreicher GULAGs berüchtigt. Die Stadt Magadan war

als Transitstadt für die Verschickung von Zwangsarbeitern in die Bergbaugebiete

gegründet worden. Die Transsib transportierte die

Sträflinge bis Wladiwostok, von da an beförderte man die Häftlinge weiter auf

dem Seeweg über das Japanische und das Ochotskische Meer. Sobald die Schiffe

sich Hokkaido näherten, wurden um die menschliche Fracht zu verbergen, die Luken

dichtgemacht, die Lichter gelöscht. Viele Zwangsarbeiter erreichten nie den

Hafen Magadan, weil sie schon vorher verstarben.

„Von

Beginn des 17. Jahrhunderts an lernten die russischen Zaren die Verbannung

als nützliches Herrschaftsinstrument schätzen: Die Monarchen konnten so

missliebige Zeitgenossen loswerden und, genauso wichtig, die gewaltige Weite

Sibiriens besiedeln. - In die Ferne gejagt wurden Räuber und Diebe,

Kriegsgefangene, meuternde Soldaten, Kinderschänder, widerspenstige Bauern,

Menschen mit dem falschen Glauben oder einer störenden politischen

Einstellung. - Später kamen, mehr oder weniger wahllos, Meineidige,

Verleumder und zahllose Männer und Frauen hinzu, die gegen irgendein Verbot

verstoßen hatten, war es auch nur das des Tabakrauchens. Auch wer keine

Steuern zahlte oder als Leibeigener ohne Erlaubnis einen Baum fällte, musste

mit Verbannung rechnen. - Doch nicht nur echte oder angebliche Bösewichte

wurden deportiert, die Zaren schoben auch zahlreiche Menschen nationaler

Minderheiten wie Tataren, Juden oder Kaukasier nach Sibirien ab. -

Russland stand mit dieser

Strafpraxis nicht allein: Großbritannien verschiffte missliebige Untertanen

nach Australien, Frankreich schickte sie in sein Übersee-Departement

Guayana. Bis zu

seinem Ende 1917 wurden im Zarenreich wohl weit über eine Million Menschen

in den weiten und kalten Osten des Reiches vertrieben, exakte Zahlen gibt es

nicht.“

Der Spiegel vom 31.

Januar 2012

- In der Stadt Pewek auf Tschukotka befand sich zu Stalins Zeiten die Verwaltung

mehrerer Straflager im System des Gulag. In diesen Lagern waren zeitweilig bis

zu elftausend Menschen gleichzeitig inhaftiert.

"Laut unserem

Historiker im Museum von Magadan sind insgesamt mindestens 130 000 Häftlinge

umgekommen, 12 000 davon durch Erschießungen. Diese Zahlen sind nicht zu

verwechseln mit jenen, die für den gesamten GULAG der Sowjetunion, also

nicht nur für den Nordosten Russlands gelten."

Thomas Roth in: Russisches

Tagebuch, 2002

Hauptstadt:

1889 als Nowo-Mariinsk

gegründet, nach der Zarin Marija Alexandrowna (Maria von Hessen-Darmstadt)

benannt, der Gattin des Zaren Alexander II. 1923 wurde Nowo-Mariinsk in Anadyr

umbenannt - nach dem gleichnamigen Fluss und erhielt 1965 Stadtrecht.

Tschukotkas Hauptstadt

Anadyr hat 13 045 Einwohner (2010). Anadyr ist eine Hafenstadt, die sich an der Küste

des Beringmeeres an der Mündung das Anadyr befindet, sie hat Verbindung zur Beringstraße.

"In Anadyr wurde in

jenen Jahren wie auf ganz Tschukotka viel getrunken. Vor allem Sprit, der in

großen Mengen in Blechfässern herangeschafft wurde. In einigen Kreisen

versuchte man daraus mehr oder minder edle Getränke herzustellen (...),

meistens trank man den Sprit allerdings einfach mit Wasser verdünnt. Im

Winter galt es als besonders verwegen, einen Schluck reinen Sprit zu trinken

und etwas Schnee dazu zu essen."

Juri Rytchëu (tschuktschischer

Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Im Spiegel des

Vergessens, 2007

- Nach dem beständigen Abwärtstrend der 1990er Jahre entwickelten sich nach der

Jahrtausendwende in Anadyr einige neue Einrichtungen, unter anderem ein Farmbetrieb für

Legehennen, dessen Produktion bei etwa 800 000 Eiern pro Jahr liegt, und das im

Jahre 2001 erschlossene Erdgasfeld am Zapadnoje ozero (Westsee), mit dem Anadyr

durch eine 2002 eröffnete Pipeline verbunden ist. Im selben Jahr wurde das neue

Gebäude des Regionalparlamentes fertig gestellt, das vorhandene "Hotel Tschukotka"

wurde renoviert und ein weiteres in Auftrag gegeben.

Wirtschaft:

Die Tschuktschen unterscheiden sich entsprechend ihrem

Lebensraum in Rentier-Tschuktschen und Küsten-Tschuktschen. Die einen leben in

der Tundra und züchten Rentiere, die anderen wohnen direkt am Meer und sind

Meerestierjäger und Fischer. Seit alters befassen sich die Einwohner der

Tschuktschen-Halbinsel auch mit der Rentierzucht. Schon seit Ende des ersten

Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung begannen die Menschen Rentiere zu zähmen,

was ihnen aber nicht gelang, und so wurde das Ren kein Haustier. Daher muss der

Mensch ihm ständig folgen, zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter: bei Sturm und

Schneegestöber und bei mehr als 50 Grad starken Frösten. Das ist eine schwere

Arbeit, bei der früher viele Menschen starben, ganze Familien, manchmal sogar ganze

Niederlassungen. Es kam vor, dass diese oder jene Ortschaft noch auf der

Landkarte eingetragen war, während sie praktisch schon nicht mehr existierte. - Die Wirtschaft

unter der Sowjetmacht beeinflusste sowohl städtische

als auch ländliche Gebiete. Kleinere Städte wuchsen zu Großstädten heran, die

eine abwechslungsreiche Infrastruktur entwickelten. Die Dörfer unterliefen noch

dramatischere Veränderungen, was durch die Einrichtung von

kommerziellen Fuchsfarmern hervorgerufen wurde. Die kleinen einheimischen

Kolchosen der 1940er Jahre wurden in staatseigene Sowchosen umgewandelt.

Im Autonomen Kreis der Tschuktschen wie auch in den

Nachbarregionen prägen der Fischfang und der Goldabbau die Wirtschaft.

In der Gebietshauptstadt gibt es das Fischunternehmen "Rybsawod". Neben den Goldvorkommen finden sich auf Tschukotka

auch Wolfram und Zinn, Erdöl, Naturgas und Kohle. Ein weiterer wichtiger

Wirtschaftszweig ist der Bergbau (Erze, Steinkohle, Gold).

"Wie sich

herausstellte, durfte man aus Gründen der militärischen Geheimhaltung nicht

schreiben, dass auf Tschukotka Gold* gewonnen wird. Das Wort wurde durch den

Ausdruck `wertvolles gelbes Metall´ ersetzt, dessen Bedeutung sogar ein

Vollidiot erraten konnte. Es war nicht erlaubt, über die Waljagd zu

schreiben. Wale wurden im Text zu den `größten Meerestieren´. Wenn ein

besiedelter Punkt erwähnt wurde, durfte man auf gar keinen Fall agen, daß es

dort einen Flugplatz oder einen Ladeplatz gab. Offenbar war das Verzeichnis

der Verbote so groß, daß sich in einem Text ... immer etwas fand, das auf

Verlangen eines rätselhaften ... Menschen aus dem `Städtischen Literaturamt´

geändert werden mußte. (...) Doch den Zensoren war das noch nicht genug. Sie

achteten streng auf die richtige ideologisch-künstlerische Tendenz eines

Werkes. in einer Erzählung mußte der ganze Text umgearbeitet und schließlich

auf ihre Veröffentlichung verzichtet werden, weil darin beschrieben wurde,

wie ein russischer Bursche ein Mädchen betrog, ihr die Heirat versprach,

aber dann wegfuhr und sie mit kleinen Kindern sitzenließ. So etwas war auf

Tschukotka gang und gäbe - für die Zeit eines Vertrages oder einer

Dienstverpflichtung zu heiraten. Doch wie sich herausstellte, war auch das

ein streng gehütetes Staatsgeheimnis."

Juri Rytchëu (tschuktschischer

Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Im Spiegel des Vergessens, 2007

* Ich war 1980 als Journalistin auf Tschukotka und besichtigte sowohl

ein Goldvorkommen und das Kernkraftwerk Bilibino und nahm an einer Waljagd teil,

um darüber zu schreiben.

- Es war der

Tod Joseph Stalins im Jahre 1953, der die sowjetische Wirtschaft und die

politische Strategie neu gestaltete. Neue Bauprogramme wurden erarbeitet, Dörfer

neu organisiert und kleinere Lager und Siedlungen unter einer Politik der

ländlichen Konzentration und Modernisierung gebildet.

- In Bilibino

arbeitet seit ein Kernkraftwerk. Die russische

Behörde für die Umwelt-, Technologie- und Atomaufsicht „Rostechnadsor“ prüfte

2007 das Atomkraftwerk in Bilibino. „Die Experten von „Rostechnadsor“

vergewisserten

sich, dass im Atomkraftwerk Bilibino alle

Maßnahmen der Atom- und Strahlungssicherheit eingehalten werden“, heißt es in

der Pressemitteilung. Das Atomkraftwerk Bilibino liegt über dem Nordpolarkreis

im Osten des Landes und war zwischen 1974 bis 1976 fertig gestellt worden. Es

dient vorrangig der Strom- und Wärmeversorgung der Goldindustrie und der Stadt

Bilibino, wir besuchten es 1980. -

Bei der Lachsproduktion liegt

die

Region an sechster Stelle im Fernen Osten.

Gleiches gilt auch für Krabben, die hier als harte Währung gelten.

- In den Neunziger Jahren war Tschukotka von einer schweren Wirtschaftskrise

betroffen: Von einem Rückgang der Rentierbestände [Als wir Tschukotka bereisten

weidete dort die größte Rentierherde der Welt: über eine dreiviertel Million

Tiere.], und zum Teil erfolgte ein Zusammenbruch von Bergbau und Industrie.

"Laut der

US-Geologiebehörde lagern 13 Prozent der globalen Erdölreserven in der

Arktis."

Claus Hecking in: Die Zeit vom

01.10.2015

Verkehr: Die

meisten Orte auf Tschukotka sind nicht an ein festes Straßennetz angeschlossen,

sondern sind über unbefestigte Pisten erreichbar. Geplant ist eine Straße von

Anadyr nach Omolon mit Abzweig nach Bilibino, wo sich ein Kernkraftwerk

befindet. In Omolon befindet sich ein Flughafen,

über den Verbindung nach Anadyr, Magadan und Bilibino besteht. Ab Omolon ist der

Anadyr schiffbar, in der eisfreien Zeit besteht Schiffsverbindung. Ein weiterer

Flughafen befindet sich in dem Dorf Markowo (2010 hatte Markowo 809 Einwohner),

über den Verbindung in die Hauptstadt Anadyr besteht.

Sprache/Schrift:

Die

tschuktschische Sprache ist eine paläoasiatische Sprache; 1930

entwickelte der russische Wissenschaftler Wladimir Bogoras (1865 bis 1936) für die Tschuktschen ein eigenes

Alphabet, 1932 die erste Fibel, wonach sich alsbald eine reichhaltige Schriftkultur herausbildete,

mit der

vor allem die vielen bisher nur mündlich überlieferten Mythen, Sagen und Märchen

dieses Volkes aufgezeichnet wurden. Als Schrift dienen bis heute

die kyrillischen Buchstaben mit Zusatzzeichen. Der Russe Bogoras war als

Volkstümler (Narodowolze) nach Tschukotka verbannt worden. Später verfasste der

russische Lehrer Pjotr Skorik einige modernisierte Lehrbücher und Grammatiken

für die tschuktschischen Schulen. Auf Tschukotka nennt man ihn achtungsvoll

"murgin", das heißt "unser Lehrer".

Heute wird "alles

in den Schmutz gezogen, was diese (Sowjet-)Generation geschaffen hat. Sie fuhren als

echte Enthusiasten in den Norden, als Pioniere, erfüllt von dem Bewußtsein,

daß es ihre Pflicht sei, den Nordvölkern das Lesen und Schreiben zu

vermitteln. Und nun soll es diese Großtat nicht gegeben haben!"

Juri Rytchëu (tschuktschischer

Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Im Spiegel des

Vergessens, 2007

Drei

Seiten aus einer tschuktschischen Fibel.

Reproduktionen

aus: Rellers Völkerschafts-Archiv

- Der Russe Wladilen Leontjew wuchs in der

Tschuktschensiedlung Uelen auf, Mitte der dreißiger Jahre kam er dort in die

Schule. Die erste Schrift, die er lernte, war die neue Tschuktschenschrift.

Leontjew wurde später Kandidat der Geschichtswissenschaften und Mitglied des

Schriftstellerverbandes und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter im

Forschungsinstitut von Magadan. Er erzählt von der Schaffung der

tschuktschischen Sprache: "

Wladimir

Bogoras beherrschte die Tschuktschensprache perfekt. Er war als Volkstümler

verhaftet und für zehn Jahre nach Kolyma [zu den Komi] verbannt worden. Als er

von dort flüchtete, gelangte er auf die Tschuktschen-Halbinsel. Seine erste Fibel,

1934 geschaffen, wurde von dem Tschuktschen Wukwol illustriert, der später als

Elfenbeinschnitzer sehr bekannt wurde."

"Der erste

russische Lehrer war Dmitri Korsh. Er wohnte in der Siedlung Sneshny neben

dem Zelt seines Schülers, des Hirten Kentschi. Der Hirt schrieb seinem

Lehrer täglich kleine Briefchen, z. B. folgenden Inhalts: `Schon drei

Rentiere haben gekalbt. Ich habe alle Rentiere in der Herde gezählt.´

Kentschi lief seinen Briefen immer gleich hinterher, um dann mit zufriedenem

Lächeln zuzuschauen, wie Dmitri Korsh seine Briefe las."

Wladilen Leontjew, in den siebziger

Jahren

Zu Beginn des

Jahres 1935 erfolgte der Unterricht in der tschuktschischen Muttersprache

bereits an 29 Schulen. Viele Tschuktschen lernten dann später weiter an der

Pädagogischen Schule der Völker des Nordens in Anadyr und wurden selbst Lehrer.

1937 wurde das tschuktschische Alphabet um neue Schriftzeichen bereichert,

welche für die spezifischen Laute dieser Sprache stehen. Der Verfasser der neuen

Tschuktschenfibel war Innokenti Wdowin, später Doktor der

Geschichtswissenschaften und Autor vieler historischer Beiträge über Tschukotka.

- Tschuktschisch ist heute regionale Amtssprache.

Literatursprache/Literatur:

Seit den 1950er Jahren ist das Tschuktschische

Literatursprache. Bis 1957 wurde die schöngeistige und Unterrichtsliteratur in

der Tschuktschensprache in Leningrad herausgegeben. Der erste Dichter der

Tschuktschen war Viktor Këulkut (1929 bis

1963). Er war der Sohn eines Rentierzüchters und übte selbst den Beruf

eines Zootechnikers aus. 1954 begann er als Redakteur bei der Zeitung „Sowjet-Tschukotka“

zu arbeiten. Im gleichen Jahr wurde sein erstes Werk mit Gedichten

veröffentlicht; sie schildern das Leben und die Arbeit der Rentierzüchter auf

Tschukotka und die malerische Landschaft. Er schrieb auch Gedichte für und über

Kinder. Von Këulkut erschienen noch weitere Gedichtbände, der Band, der 1966

bereits nach Këulkuts Tod erschien, mit

einem Vorwort von Juri Rytchëu.

In den siebziger Jahren

wurde beim Magadaner Buchverlag eine Tschuktschenredaktion gegründet, jetzt

erschienen im Magadaner Buchverlag auch viele Klassiker der russischen

Literatur, z. B. Puschkin, Tolstoi, Gogol in tschuktschischer Sprache. -

Die erste Dichterin der Tschuktschen ist Antonina Kymytwal,

der bekannteste Schriftsteller der Tschuktschen ist Juri Rytchëu (1930

bis 2008). Ich weiß

von Juri Rytchëu selbst, dass er erst 1931 geboren wurde. Zum angeblichen

Geburtsjahr 1930 kam es so: "(...) Doch um angestellt zu werden, brauchte man

einen Pass. Borinda (ein russischer Bekannter Rytchëus, der als Hydrograf

arbeitete) versicherte mir: `Du wirst deinen Ausweis gleich kriegen´, und

schrieb eine Notiz an den Chef der Miliz. Ich wusste, dass ich mindestens

sechzehn Jahre alt sein müsste, um einen Pass zu bekommen, und ich änderte

vorsichtshalber auf meinem einzigen offiziellen Dokument - dem

Komsomolausweis

- das Geburtsjahr 1931 in 1930 um, was keine große Kunst war." So kam der erste

Schriftsteller der Tschuktschen zu seinem Namen Rytchëu:

"Es gibt eine

Familienlegende, die besagt, wie ich den Namen Rytchëu, ´Der Unbekannte´,

erhielt. Angeblich soll mein Großvater, der berühmte Uëlener Schamane Mletkin,

bei meiner Namengebung ein Ritual veranstaltet haben. Im Tschottagin wurde ein

heiliges Feuer entfacht, vom Rauchabzug wurde an einer dünnen Schnur aus

Robbenleder ein heiliger Gegenstand herabgelassen - die Schwebenden Flügel. Ich

kann dieses Ritual nur nach den Worten meiner Mutter beschreiben, da ich damals

zu klein war, um mich zu erinnern. Großvater Mletkin, der sich im Schatten der

Schwebenden Flügel am heiligen Feuer niedergelassen hatte, sprach langsam und

deutlich verschiedene Namen aus, die er für mich ausgewählt hatte. Wenn die

Götter den Namen hörten, der ihnen gefiel, sollten sie durch eine Bewegung der

Schwebenden Flügel ein Zeichen ihrer Zustimmung geben. Großvater zählte die

Namen von nahen und fernen Vorfahren auf, die zu Ruhm gekommen waren, dann

folgten die weniger bekannten Verwandten, aber die Schwebenden Flügel bewegten

sich nicht, sie reagierten nicht auf die Worte des Schamanen... Als mein

Großvater sah, dass er nicht zum Ziel kam, sagte er: `Dann soll er Rytchëu

heißen - Der Unbekannte!´"

Juri Rytchëu (tschuktschischer

Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Das

Alphabet des Lebens

Bleibt noch zu sagen, wie Rytchëu zu seinem Vor- und

Vatersnamen (Sergejewitsch) kam: Als er seinen Pass beantragte, musste er

- wie es in Russland Sitte ist - Vor- und Vatersname

angeben. "Es war mir aus unerfindlichen Gründen peinlich zuzugeben, dass ich weder Name

noch Vatersname hatte. Am anderen Ufer der Prowidenija-Bucht, auf der

Polarstation, arbeitete ein alter Bekannter aus Uëlen, der

Meteorologe Juri Sergejewitsch. Ich besuchte ihn manchmal, holte mir Rat bei ihm

in allen möglichen Lebensfragen. Auch diesmal ging ich zu ihm hin und stellte

ihm mein Problem mit dem Pass dar. `Wo können wir bloß einen Namen und

Vatersnamen für dich herkriegen?´, zerbrach sich Juri Sergejewitsch den Kopf. Da

kam mir plötzlich eine blendende Idee. `Was ist, wenn ich Ihren Namen und

Vatersnamen nehme?´ Juri Sergejewitsch dachte lange nach, dann lachte er und

sagte: `Warum nicht? eine gute Idee! Mach ich gern für dich! Das ganze hat aber

bestimmt einen Haken. Ich muss Dir wohl eine schriftliche Bestätigung geben.

Wenn du sie brauchst, gebe ich sie dir! Der Mann hatte eine große Seele. Ich war

glücklich.´" Und so kam es, dass einer meiner Lieblingsschriftsteller Juri

Sergejewitsch Rytchëu heißt.

Bildung: In Leningrad wurde in den 1970er Jahren an der

Staatlichen Pädagogischen Alexander Herzen- Universität eine Fakultät für die Völker des hohen Nordens

eingerichtet; die Internatsschüler wurden vollständig vom Staat versorgt. Der

erste Tschuktsche an dieser Hochschule hieß Tewljanto. Ein interessantes

Dokument, das Empfehlungsschreiben des Revolutionskomitees von Anadyr für ist

erhalten geblieben, es lautet: "Der Tschuktsche Tewljanto, der dieses Schreiben

vorzeigt, wird zum Erwerb von Bildung entsandt. Nach seiner Heimkehr soll er

dann die erworbenen Kenntnisse seinen Stammesgenossen mitteilen. Alle, die

dieses Schreiben lesen, werden inständig ersucht, Tewljanto nach Kräften zu

unterstützen. Mit ihrer Fürsorge um das Schicksal dieses Bürgers unterstützen

Sie die ersten Schritt auf dem Gebiet der Bildung der einheimischen Nomaden

unseres hohen Nordens. Das Revolutionskomitee von Anadyr, das sich um das

Schicksal von Tewljanto sorgt, bittet alle Personen, an die er sich mit diesem

Schreiben richtet, ihn nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu fragen und

nötigenfalls an folgende Adresse zu telegraphieren..." Später wurde Tewljanto

Vorsitzender des Exekutivkomitees des Tschuktschen-Kreissowjets der

Werktätigendeputierten und danach erster Deputierter des Kreises der

Tschuktschen im höchsten Machtorgan des Landes, im Obersten Sowjet der UdSSR.

Tewljanto war der erste Tschuktsche, der an der Leningrader pädagogischen

Hochschule studiert hat. Und der heute renommierte Schriftsteller, der

Tschuktsche Juri Rytchëu, erhielt als erster

Angehöriger seines Volkes Universitätsausbildung - an der Leningrader

Universität (siehe Interview weiter unten).

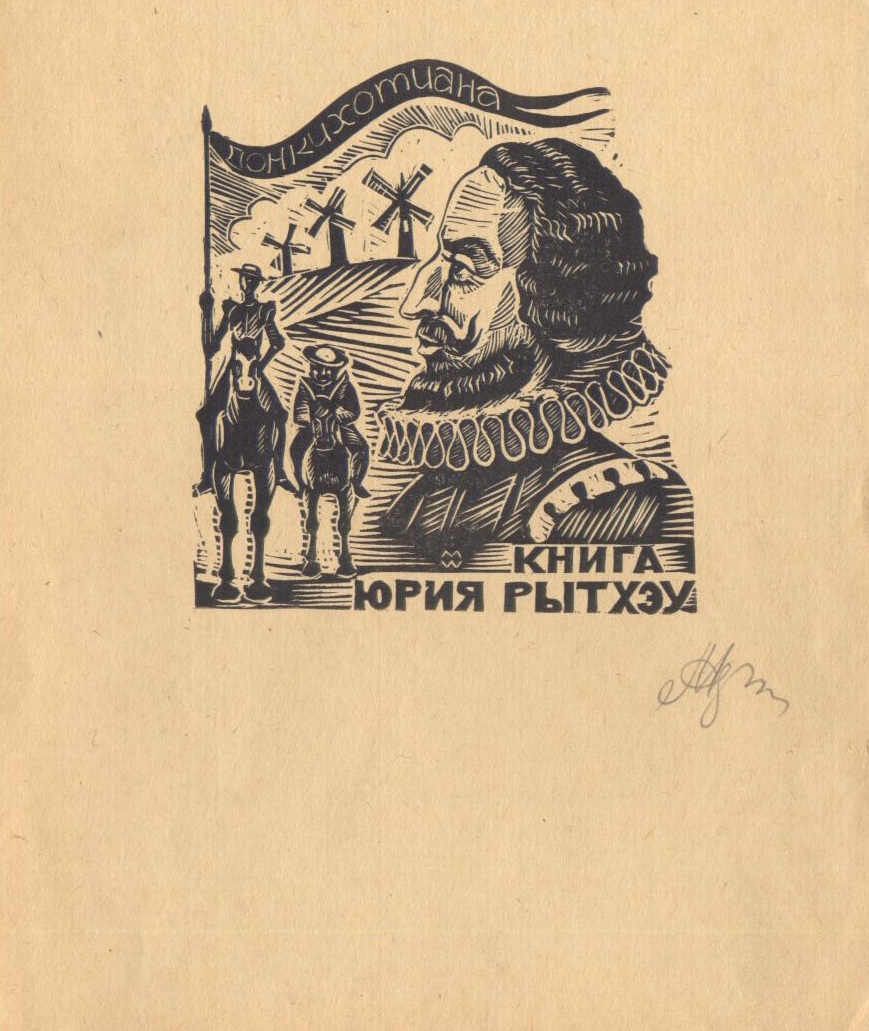

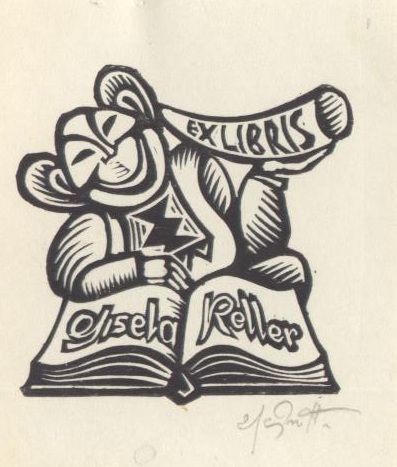

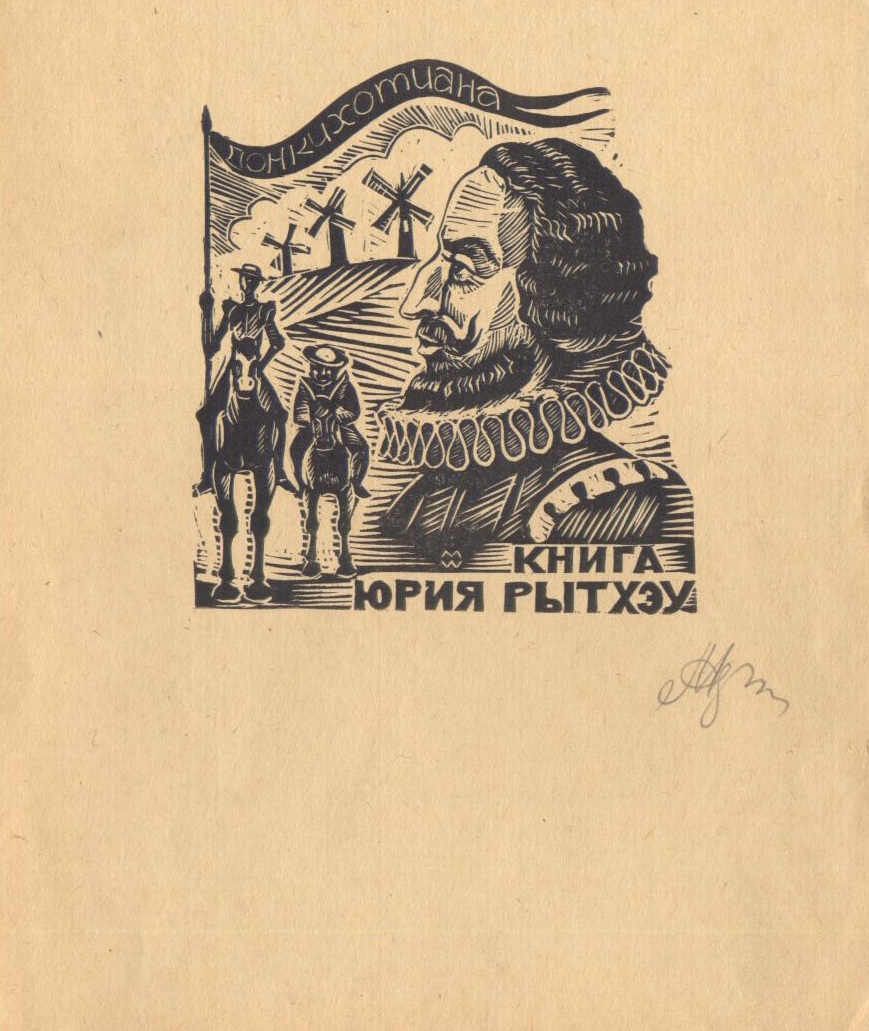

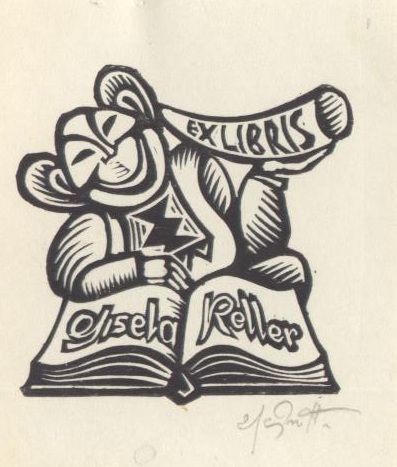

Ex Libris von tschuktschischen Künstlern

angefertigt: für den ersten Schriftsteller der Tschuktschen, Juri Rytchëu,

und für die erste deutsche Journalistin, die zu Sowjetzeiten

nach Tschukotka reiste, Gisela Reller.

"Nach den

Wirbeln die wir seit der sogenannten Perestroika durchgemacht haben, komme

ich immer mehr zu der Einsicht, dass ich mich kaum verändert habe. Wohl aber

habe ich mich von der inneren Zensur befreit, die durch die äußere Zensur

bedingt war. (...) Jetzt kann ich über Themen und Ereignisse

schreiben, über die zu schreiben seinerzeit nicht Brauch war. Und welchen

Sinn hätte es gehabt, für die Schublade zu schreiben!"

Juri Rytchëu(tschuktschischer

Schriftsteller, 1930 bis 2008)

in einem Interview mit Leonhard Kossuth im Neuen

Deutschland

vom 15. Dezember 1995

Kultur/Kunst: Weithin anerkannt ist

das traditionelle nationale Kunstgewerbe der Tschuktschen - die Beinschnitzerei,

die Fellgerbung, das Aufbringen von Fellapplikationen, die Stickereien aus

Rentierhaar, die Flechtarbeiten aus den Fasern des arktischen Weidenröschens.

1931 entstand in der Siedlung Uëlen die erste Elfenbeinschnitz-Werkstatt. Die

hier geschaffenen Kunstwerke sind weltbekannt. - Inzwischen gibt es auf

Tschukotka auch einige anerkannte Maler, Zeichner und Illustratoren.

Tschuktschenjunge auf einem Bären;

Wundersame Quelle; Lesender Knabe im Tschuktschenland.

Linolschnitte von Dmitri

Brjuchajow aus: Rellers Völkerschafts-Archiv

Früher schmückten sich die tschuktschischen

Frauen und Mädchen mit Fingerringen, Armreifen, Halsketten, Ohrgehängen aus

Walrosselfenbein.

Gesundheitswesen: Vor etwa einhundert Jahren starb jeder zweite

Tschuktsche und Eskimo

an Tuberkulose. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei etwa 35 Jahren,

die Säuglingssterblichkeit bei 60 Prozent. In den siebziger Jahren stieg die

durchschnittliche Lebenserwartung auf 62 Jahre. Allerdings gab es bei Tschuktschen und Eskimos

inzwischen Krankheiten, die diese Völker früher nicht kannten: Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

Grippe, Masern, Fettsucht... Außerdem machten Tschuktschen und Eskimos durch die Weißen

Bekanntschaft mit dem Alkohol...

"Die Lebenserwartung der Tschuktschen liegt

statistisch bei 43 Jahren. Alkohol, Vitaminmangel und das Zusammenbrechen der

hiesigen Gesundheitsversorgung haben die Ureinwohner regelrecht ruiniert. Ebenso

empörend wie absurd ist unter diesen Umständen, dass der frisch gewählte

Gouverneur Tschukotkas, Roman Abramowitsch, zu den reichsten Männern Russlands

zählt. Natürlich lebt er hauptsächlich in Moskau. Gelegentlich fliegt er mit

seinem Privatjet nach Anadyr, der Hauptstadt Tschukotkas, um sein politisches

Amt auszuüben."

Thomas Roth in: Russisches Tagebuch, 2000.

„Ein

betrunkener Ewenke, Burjate, Mongole, Tuwiner, Tschuktsche ist ein besonders

unangenehmer Anblick. Zuerst muss man sagen, dass ihn eine Dosis umhaut,

nach der ein Russe, Pole, ja sogar ein Deutscher seelenruhig Auto fährt - er

aber wälzt sich auf der Straße. Die nordasiatischen Völker vertragen sehr

wenig Alkohol."

Jacek Hugo-Bader

(polnischer Buchautor) in: Ins eisige Herz Sibiriens, Eine Reise von Moskau

nach Wladiwostok, 2014

- In den 50er und 60er Jahren des 20.

Jahrhunderts fanden auf Tschukotka Atomtests statt. In den 90 Jahren litten fast

90 Prozent der Bevölkerung an Lungenkrankheiten. Nach Angaben des Instituts für

Therapie in der Sibirischen Abteilung der russischen Wissenschaftsakademie für

Medizin ist die Zahl der Hypertoniker (an Bluthochdruck Erkrankter) seit 1959

von praktisch 0 Prozent auf 20 Prozent gestiegen. Und wieder leidet jeder zweite

Tschuktsche und Eskimo an Tuberkulose. Ende der neunziger Jahre war die

durchschnittliche Lebenserwartung auf 45 Jahre gesunken und gehörte zu den

niedrigsten Lebenserwartungen der Welt.

"Die radioaktive

Belastung ist auf Tschukotka doppelt so hoch wie in den übrigen Gebieten der

ehemaligen Sowjetunion. Die Strahlenbelasung, der die Menschen hier

ausgesetzt sind, ist ebenso hoch wie in den kontrollierten Zonen nach dem

Tschernobyl-Gau."

Progrom Nr. 152/1990

Klima:

Das Klima ist extrem-kontinental auf Tschukotka, der

"Heimat des Winters". Die Jahresdurchschnittstemperaturen

liegen zwischen minus 5 und minus 10 Grad . Der Winter beginnt meist im

September, manchmal schon im August und endet im Mai. Wärmster Monat ist

der Juli mit etwa plus 9 Grad, kältester der Januar mit minus 25 Grad,

Tiefsttemperaturen von unter minus 40 Grad sind möglich. Stürme gibt es zu

jeder Jahreszeit´, sie erreichen oft Orkanstärke. Bei Windböen von 140 bis 150

Kilometer in der Stunde verwandelt sich eine Flagge innerhalb einer Stunde in

Fetzen. In allen Tschuktschen-Siedlungen sind Seile über die Straßen gespannt,

damit die Menschen nicht vom Winde weggefegt werden. Solche

Witterungsverhältnisse herrschen neun Monate im Jahr. – Zweiundvierzig

Tage lang herrscht rund um die Uhr Finsternis - Polarnacht.

„Gerade im hohen Norden zeigt sich, wie

verheerend die Auswirkungen des Klimawandels sein können. Nördlich des

Polarkreises leben mehr als dreißig [vierzig bis fünfzig] indigene Völker –

viele davon in Sibirien – von der Jagd, der Rentierhaltung, vom Fischfang

und vom Sammeln. ÜberJahrhunderte konnten sie ihre Lebensweise den sich

wandelnden Umweltbedingungen anpassen. Jetzt droht den rund

vierhunderttausend Ureinwohnern die Vernichtung ihres

arktischen

Lebensraums. Denn hier vollzieht sich der Klimawandel, der in erster Linie

in den Industriestaaten verursacht wird, zwei- bis dreimal schneller als im

globalen Durchschnitt. Höhere Temperaturen lassen das ewige Eis schmelzen

und verändern die Lebensbedingungen für Mensch und Natur. Die Folgen: Die

Ureinwohner müssen zusehen, wie ihre Jagdbeute ausstirbt und wichtige

Pflanzen nicht mehr wachsen. Die schützende Schneedecke schmilzt zu früh, so

dass die Rentiere nur noch verkümmertes Rentiermoos vorfinden. Menschen

sterben, weil vertraute Wege auf dünnerer Eisdecke nicht mehr sicher sind.

Ganze Dörfer mussten schon aufgrund von Küstenerosion und Stürmen

umgesiedelt werden.“

Verein pro Sibiria e. V., München

Das Wort

Arktis

kommt vom griechischen arktikos, in der Nähe des Bären und

bezieht sich auf das Sternbild Großer Bär bzw. Großer Wagen, dessen

beide hinteren Sterne auf den Polarstern weisen. - Die Region Arktis

umfasst Landgebiete von Kanada, Finnland, Grönland, Island, Norwegen,

Russland, Schweden und den USA (Alaska). - Die erste verzeichnete

Expedition erfolgte330 v. Chr. durch den griechischen Seefahrer Pytheas

von Massalia, der ein seltsames Land namens "Thule" vorfand. Zu Hause am

Mittelmeer glaubten nur wenige seine verblüffenden Erzählungen

über leuchtend weiße Landschaften, zugefrorene Meere und merkwürdige

Kreaturen wie große weiße Bären. Pytheas war nur der erste von vielen

Menschen, die im Lauf der Jahrhunderte die Wunder der Arktis beschrieben

haben und den Emotionen erlagen, die sie weckt.

Natur/Umwelt:

Mehr als zur Hälfte liegt die Region Tschukotkas über

dem nördlichen Polarkreis und ist eine Eisbodenzone.

Zu drei Vierteln ist Tschukotka von zum

Teil versumpfter dauerfrostbödiger Tundra bedeckt. - Die

Tschuktschen verwerten von einem erlegten Tier alles, was ihre achtungsvolle

Einstellung zu Natur und Umwelt beweist. Im

gesamten Gebiet der früheren UdSSR wurden bis 1989 einhundertfünfzehn

unterirdische Atomversuche dicht unter der Erdoberfläche durchgeführt. Es

bestanden achtundzwanzig Testgebiete westlich und vierundzwanzig östlich des

Urals, also in Sibirien. Etwa zweihundert Kilometer von Irkutsk, nordwestlich

des Baikals liegen zwei dieser Testgebiete und eines liegt südöstlich des Sees,

etwa vierhundert Kilometer von Irkutsk. Im Westen Sibiriens waren besonders die

Enzen, Nenzen, Selkupen und Nganassanen von den Atomtests betroffen, im Osten

die Chanten und Mansen, im Nordosten die Dolganen, Ewenken und Burjaten und im

Nordosten die Tschuktschen und Jakuten. Zwischen 1950 und 1960 wurden auf

Tschukotka mehrere geheime unterirdische Atomtests durchgeführt, welche laut

einer Moskauer Studie verantwortlich dafür sind, dass rund 90 Prozent der

Tschuktschen an Lungenerkrankungen leiden, und in dem Gebiet die weltweit

höchste Todesrate durch Krebs besteht.

"Das Verhältnis

der Tschuktschen, Eskimos und anderer alteingesessener Bewohner des Hohen

Nordens zu ihren `Ernährern´, den Walrossen, könnte als Beispiel dienen für

maßvolle, sorgsame Nutzung tierischer Ressouroen. Hier sei nur ein Beispiel

gennant: Zu Beginn unseres Jahrhunderts, als die Zahl der Walrosse auf dem

Liegeplatz Intschoun (Tschuktschen-Halbinsel) deutlich zurückging, trafen

die dort lebenden Tschuktschen in Eigeninitiative Maßnahmen zum Schutz der

Tiere und stellten dazu eigens Wachen auf. Die Wächter achteten darauf, daß

die riesigen Tiere besonders in den ersten Tagen ihren Auftauchens am Ufer

nicht beunruhigt wurden, daß solange der Liegeplatz bestand, in der Nähe

keine Lagerfeuer entfacht wurden, daß die Jäger hier nicht mehr Tiere

erlegten, als , als tatsächlich für das Leben der Menschen notwendig war,

woblei für die Jagd nur Speere benutzt werden durften. Wer die Ordnung

störte, dem drohte harte Bestrafung. Diese einfachen Maßnahmen erwiesen sich

als sehr wirksam, und der Liegeplatz vergrößerte sich von Jahr zu Jahr."

Sawwa Uspenski in:

Tiere in Eis und Schnee, 1983

Pflanzen- und Tierwelt:

Wenn der ewige Frostboden im Sommer einige

Zentimeter auftaut, bringt er die farbenprächtigsten Blumen hervor. In der

Illustrierten FREIE WELT veröffentlichte ich nach unserer Tschukotka-Reise

eine Rücktitelserie "Auf Eis Erblühtes". Rosa Weideröschen blühen, gelbes

Flohkraut, weißes Wollgras... und: es wachsen knöchelhohe Zwergbirken. Lediglich

in den südlichsten Gebieten Tschukotkas findet man in geschützten Lagen niedrig

wachsende Bäume.

"Da mischen sich die

Formen der steinigen oder Flechtentundra mit denen der Moostundra, aber auch

zahlreiche neue treten hinzu und bilden einen bunten Blumenteppich, wie wir

ihn in unseren Alpen gewohnt sind. Und in besonders geschützten

Talschluchten, oft nur wenige Schritte von mächtigen, den Sommer

überdauernden Schneelagern entfernt, begegnet man einer so üppigen

Entfaltung der Flor, wie man sie in diesem Land kaum für möglich gehalten

hätte."

Aurel (deutscher Naturforscher und

Ethnologe, 1848 bis 1908) und Arthur Krause (deutscher Naturforscher

und

Entdeckungsreisender, 1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und

zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882

Zitat:

"Dass das Eis zurückgeht, ist keine Frage -

Satellitenaufnahmen der letzten zehn Jahre zeigen deutlich, dass die

Eisfläche geschrumpft ist -, allerdings it man sich uneinig über die

Ursache. Die meisten Wissenschaftler sind überzeugt, dass der Mensch

verantwortlich ist, nicht einfach natürliche Klimazyklen, und dass die

künftige Ausbeutung dessen, was dort gefunden wird, diesen Prozess

beschleunigen wird. - Am Beringmeer und an der Tschuktschensee mussten

bereits Dörfer umgesiedelt werden, weil die Küste erodiert ist und

Jagdgründe verloren gegangen sind. Eine biologische Umschichtung ist im

Gange. Eisbären und

Polarfüchse müssen wandern, Walrosse

konkurrieren miteinander um Raum und Fische

ziehen nordwärts über die unsichtbaren Grenzen hinweg und erschöpfen die

Bestände der einen Länder und vergrößern jene der anderen. Makrele und

Kabeljau werden jetzt in den Netzen von Arktis-Trawlern gefunden."

Tim Marshall in:

Die Macht der Geographie, Wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären

lässt, 2015

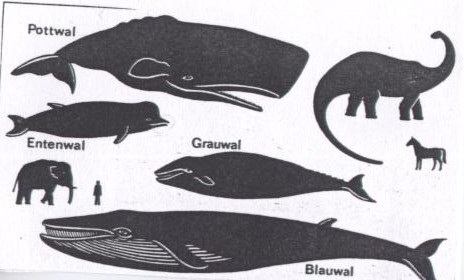

- In den beiden Ozeanen wimmelt es von

Fischen. Auch Walrosse, Robben, Seebären und Wale fühlen sich hier wohl.

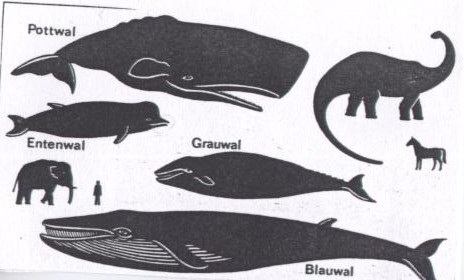

Zum Größenverhältnis von Wal,

Elefant und Pferd...

Zeichnung: Karl-Heinz Döhring

In der Tundra weiden riesige Herden von

Rentieren.

"Das Bemerkenswerteste am Ren aber ist

wohl seine Fähigkeit, Kälte gut zu ertragen, sich sein Futter unter tiefem

und hartem Schnee hervorzuholen und sowohl beim Laufen über den Schnee als

auch über Morast und Sümpfe nicht einzusinken. Kurz, wenn man sich hier

eines Ausdrucks aus der Technik bedienen wollte, könnte man das Ren als

`Hirsch in Arktisausführung´

bezeichnen."

Sawwa Uspenskiin: Tiere in Eis und Schnee, 1983

Und nie verstummt

der Lärm großer Vogelkolonien in den Küstenfelsen. - Nach Beute suchen Eisbären

und Polarfüchse.

Der Eisbär bewohnt die nördlichen

Polarregionen und gilt als das größte an Land lebende Raubtier der Erde.

Zeichnung von R. Zieger aus: Rellers

Völkerschafts-Archiv

"Die alteingsessenen

Bewohner des Nordens bringen dem

Eisbären Achtung, ja sogar Ehrerbietung

entgegen. Nicht zufällig ist der Eisbär die immer wiederkehrende Hauptfigur

in Märchen, Überlieferungen und Liedern der Völker des Hohen Nordens. Nicht

selten verlieh man ihm auch phantastische Züge. In den Sagen der

Tschuktschen beispielsweise figuriert Kotschatko - ein Eisbär mit einem

knöchernen Rumpf und sechs Tatzen."

Sawwa Uspenski in:

Tiere in Eis und Schnee, 1983

2011 tötete auf der Tschuktschenhalbinsel ein

Eisbär

einen Menschen; Andrej Boltunow, der Vorsitzende des Ausschusses für

Meeressäuger, informierte darüber, dass in der Tschukotka-Region die Polizei,

nachdem sie die Leiche des Mannes gefunden hatte, einen dreijährigen Eisbären,

sowie eine Eisbärin und ihr achtzehn Monate altes Jungtier erschießen mussten. -

Der Gouverneur der

autonomen Region Tschukotka

unterzeichnete 2011 ein Dekret, das den indigenen Völkern – Tschuktschen und

asiatischen Eskimos - die Tötung von 29 Eisbären im Jahr erlaubt. Die Quote geht

auf die Entscheidung einer US-russischen Kommission zurück, die beschlossen

hatte, dass die indigenen Völker Alaskas gemeinsam 58 Eisbären erlegen dürfen.

Während in Alaska

schon zuvor die Jagd erlaubt war, durften auf Tschukotka, das

den Eisbären im Wappen trägt, die Raubtiere seit 1957 nicht getötet werden.

Behausungen:

Die Wohnstätte der mit den Rentierherden

umherziehenden Tschuktschen ist die Jaranga. Ihr unterer Teil ist zylinderförmig

und geht oben in einen Kegel über. Die Wände bestehen aus Stangen, die mit

Robben oder Bärenfellen bespannt werden. In der Mitte der Jaranga befindet sich

die Feuerstelle. Das Innere einer Jaranga gliedert sich in den Tschottagin und

den Polog. Polog heißt der im Inneren der Jaranga durch Tranlampen erleuchtete

und beheizte Schlafraum, aber auch der Fellvorhang, der ihn vom Tschottagin

trennt; ein Holzbalken an seinem Kopfende dient - gegebenenfalls mit Fellauflage

- als Kopfstütze, am Tag vom Tschottagin aus auch als Sitzgelegenheit. Der

Tschottagin ist der den Polog umgebende unbeheizte Innenraum der Jaranga, auch

"kalter Raum" genannt; dient als Aufenthaltsraum, insbesondere bei der

Verrichtung häuslicher Arbeiten; auf offenem Feuer wird hier gekocht. In der

kalten Jahreszeit werden auch die Schlittenhunde im Tschottagin gehalten.

Eine Jaranga: noch heute die Wohnstätte

der nomadisierenden Rentier-Tschuktschen.

Foto: Detlev Steinberg

"Früher war die

Jaranga ein winziges Eiland menschlicher Wärme inmitten der Schneewüste. Sie

ist sehr einfach und zweckdienlich gebaut. Hier ist es warm und gemütlich.

Dem Gast wird starker Tee und auf einer Holzschale duftendes, dampfendes

Rentierfleisch vorgesetzt. Eine Aufforderung zum Zulangen erwartet man

vergebens. Die Tschuktschen machen nicht viele Worte. Wer Hunger hat, greife

zu, wer Tee möchte, halte den Becher hin."

Sputnik Nr. 10/1983

Die ansässig gewordenen Tschuktschen leben heute in

gewöhnlichen Häusern.

Ernährung: Küsten-Tschuktschen und Eskimos waren die ersten

Walfänger der Welt. Heute ist ihre nationale Küche noch undenkbar ohne

Walfleisch - und Rentierfleisch Doch die Jugend bevorzugt schon Eier in Mayonnaise und

Spiegeleier...

"Frauen und Kinder

sahen wir, wenn es das Wetter irgend gestattete, auf die benachbarten

Bergwiesen wandern, um hier Blätter und Wurzeln verschiedener Pflanzen

einzusammeln, teils für den augenblicklichen Bedarf, teils auch als

Nahrungsvorrat für den Winter. Sie werden mit Seehundstran roh gegessen oder

mit Wasser zu einem spinatähnlichen Brei gekocht, und wie wir selbst erprobt

haben, ist das Gericht gar nicht von so üblem Geschmack."

Aurel (deutscher Naturforscher und

Ethnologe, 1848 bis 1908) und

Arthur Krause (deutscher Naturforscher

und Entdeckungsreisender, 1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel

und

zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882

Kleidung:

Faszinierend ist die Nationalkleidung der Tschuktschen aus Rentier- und

Robbenfell. Besonders schön ist die bestickte Kleidung der Frauen. Eine Kamlejka

ist ein Umhang aus Stoff mit Kapuze und Bauchtasche, den man über die Kuchljanka

zieht, um deren Fell vor Schnee und Feuchtigkeit zu schützen. Die Kuchljanka ist

ein knielanges Kleidungsstück aus Fell mit Kapuze. Kuchljankas wie auch andere

Kleidungsstücke für Frauen unterscheiden sich von denen der Männer durch

verschiedene Verzierungen, und statt der gesonderten Fellhose der Männer tragen

die Frauen zur Kuchljanka eine Kombination mit großem Brustausschnitt, um beim

Arbeiten den ganzen Arm frei machen zu können. - Der Kherker ist eine sehr weite

Kombination aus Fellen (Hose und Oberteil zusammengenäht) mit sehr breitem

pelzbesetzten Kragen; eine typische Frauenkleidung.

Ob Mann, ob Frau, ob Kind - sie alle tragen im

Winter Kleidung gleichen Schnitts: die "Kuchljanka", eine Kombination aus

Rentierfell, geschmückt mit Lederapplikationen und

Perlenstickerei; die Ornamente symbolisieren fast immer die Sonne. von alters

her tauschen Rentier-Tschuktschen und Küsten-Tschuktschen ihre Produkte aus. Und

so tragen auch die Rentier-Tschuktschen Stiefel aus Robbenfell, "Torbasen"

genannt. Am unwirtlichen Rande der Welt ist nicht so sehr Schönheit

das A und O, sondern Kleidung, die wärmt und vor den eisigen Schneestürmen

schützt.

Deshalb meinen die Tschuktschen sprichwörtlich: Wer ganze Hosen hat,

kann sich setzen, wohin er will.

Zeichnung: Gisela Röder in der

Illustrierten "FÜR DICH" 2/1983; Rücktitelserie "Trachten der Völker der

Sowjetunion" von "Gast"redakteurin Gisela Reller

Winterkleidung für ganz kleine

Tschuktschen: Zum besseren Kälteschutz wurde weiches Rentierfell zu einem

"totalen Overall" verarbeitet

- mit "Schuhen", "Handschuhen", Mütze.

Die Mütze hat (weiter hinten) "Ohren"zipfel als Dekor, die zugleich als Amulett

fungierten. Die weiße Fellklappe kann als zusätzlicher Gesichtsschutz

kochgeklappt werden. Ferner gehört zu einersolchen Säuglingskleidung eine

"Windelklappe"; die Funktion der Windeln erfüllte

weiches, trockenes Tundramoos, das mehrmals am Tag gewechselt wurde.

Foto aus: Rellers

Völkerschafts-Archiv

Aus

der Illustrierten „FÜR

DICH“ 2/1983:

Rücktitelserie "Trachten der Völker der Sowjetunion":

Die

TSCHUKTSCHEN

"Auf

Tschukotka sind 60 Grad minus keine Seltenheit, und

zweiundvierzig Tage lang herrscht rund um die Uhr Finsternis - Polarnacht. Von

alters her tauschen Rentier-Tschuktschen und

Küsten-Tschuktschen ihre Produkte miteinander aus, so dass

die meisten Tschuktschen eine Kuchljanka aus

Rentierfell und Torbasen (Stiefel) aus Robbenfell tragen. Autor der

Rücktitelserie in der Zeitung „Für Dich“ war Gisela Reller;

Gisela Röder zeichnete die Trachten nach den Angaben und Vorlagen von Gisela

Reller; unverkennbar der sechseckige Eskimoball in den

Händen des Kindes, der einen Ehrenplatz in meiner Wohnung hat."

"Zum ersten mal

sahen wir die Eingeborenen in ihrer eigentümlichen, aus Robben- und

Rentierfellen nicht ohne Geschmack gefertigten Pelzkleidung, über welche sie

meist noch den für alle Polarvölker charakteristischen Überwurf aus

Seehundsdärmen gezogen hatten. (...) Nach eingenommener Mahlzeit brachten

sie einige Handelswaren vor, zumal aus Seehundsfell gefertigte Stiefel mit

zugehörigen Lederstrümpfen und Handschuhen. Nach schlauer Händlerweise

zeigten sie nicht gleich den ganzen Vorrat auf einmal, sondern Stück für

Stück, um die Preise möglichst in die Höhe zu schrauben. Wie wir später

belehrt worden sind, ist die Fußbekleidung der Eingeborenen eine sehr

praktische. Sie ist außerordentlich leicht, hält den Fuß bei feuchtem und

kaltem Wetter warm und trocken, und bei einiger Pflege und Schonung ist sie

ziemlich dauerhaft. (...) Freilich hatten wir es versäumt, zwischen die

Lederstrümpfe und Stiefel nach Weise der Eingeborenen trockenes Gras und

Heide zu stopfen; dadurch wird der Fuß nicht nur bedeutend wärmer gehalten,

sondern auch besser gegen Druck und Stoß geschützt."

Aurel (deutscher Naturforscher und

Ethnologe, 1848 bis 1908) und Arthur Krause (deutscher Naturforscher

und Entdeckungsreisender,

1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882

Folklore:

Weltbekannt

ist das traditionelle Kustgewerbe der Tschuktschen - die Beinschnitzerei, die

Fellgerbung, das Aufbringen von Fellapplikationen, die Stickerei aus

Rentierhaar, die Flechtarbeiten aus den Fasern des arktischen Weidenröschens.

Die Folklore der Tschuktschen ist mannigfaltig, sie hat gemeinsame Züge mit der

Folklore der Korjaken, der Eskimos und der nordamerikanischen Indianer. -

"Alltägliche tschuktschische Lieder glänzen nicht durch viele Worte."

Juri

Rytchëu (tschuktschischer Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Die Reise der Anna Odinzowa,

2000

Feste/Bräuche: Die

Tschuktschen feiern seit Urzeiten das Fest des Eisbären, des Schutzheiligen der

Meerestierjäger. In alten Zeiten leiteten die Jäger, in Eisbärfelle gehüllt,

mit Tänzen, die die Bewegungen des Eisbären nachahmten, die Jagdsaison ein. Der

Eisbärenkult ist der älteste Kult der Tschuktschen und hat sich bis auf den

heutigen Tag erhalten. Zum Eisbärenfest, das in den Küstensiedlungen gefeiert

wird reisen viele Gäste an: Rentierzüchter aus der Tundra, Mitglieder von

Jagdgenossenschaften, Pelztierzüchter... Der beste Jäger muss einen "Esbären"

mitbringen, den der angesehenste Einwohner der Siedlung darstellen muss. Es wird

getanzt, gesungen, es werden Märchen erzählt. Und beim Essen und Trinken

verraten die Jäger dem Eisbären ihre Sorgen und Probleme. -Unter den tschuktschischen

Frauen und Mädchen waren Tätowierungen sehr verbreitet. - Eine Witwe, schon gar

wenn sie Kinder hatte, ging nach dem Tod ihres Mannes fast immer auf den

Schwager über.

"Im Auftrag der `Magadanskaja

Prawda´ war ich Anfang der sechziger Jahre in der Tschuktschen-Siedlung

Lorino, interviewte einen jungen Jäger und fragte ihn auch nach seinen

Familienverhältnissen. `Ich kann zur Zeit nicht heiraten´, berichtete er mir

treuherzig, `denn mein älterer Bruder ist zur Armee gegangen, und so lange

er dient, muss ich mich um seine Frau und seine Kinder kümmern.´ Ich wollte

wissen, was konkret zu seinen Aufgaben gehört, und er antwortete offen:

`Auch das.´"

Juri Rytchëu im Neuen

Deutschland vom 10/11. April 1999

Ein

alt-tschuktschischer Brauch war, das einem Gast angeboten wurde, mit der Frau

des Gastgebers schlafen. - Nicht ungewöhnlich war auch der Brauch, die Ehefrauen

zu tauschen. - Die Eltern "verheirateten" ihre noch nicht geborenen Mädchen - um

gleich für einen Ernährer zu sorgen. - Alte und unheilbar Kranke wurden getötet

- meist auf eigenen Wunsch. Alten Menschen, die unnütze Esser geworden waren,

wurde somit geholfen "durch die Wolken zu gehen" und keiner fand dabei etwas

Verwerfliches. Schließlich ging es ihnen "in den Wolken" gut...

"Die

Tschuktschen wünschen nicht eines natürlichen Todes zu sterben, weil sie diesen

Tod für schimpflich halten. Greise, welche des Lebens überdrüssig sind, und

welcher ihrer Familie nicht zur Last sein wollen, und auch Junge, die unheilbar

krank sind lassen sich töten, und

man tötet sie ohne Zögern! Das Töten muss einer der nächsten Anverwandten

übernehmen (...) Jeder Tschuktsche hat eine besondere

Kleidung, welche zeitig für den Fall eines freiwilligen Todes hergerichtet wird.

Vor dem Sterben ist der Tschuktsche in der besten Gemütsverfassung; er ist

fröhlich und drückt seine Freude jedem aus, der sich bei ihm verabschiedet. Die

ihn Besuchenden bítten ihn, ihre Freunde und Verwandten, welche er in der

anderen Welt treffen soll, zu grüßen. Der zum Tode bestimmte Tag ist ein

Festtag für die ganze Familie, Verwandte, Freunde und Bekannte, alle

verweilen vom frühen Morgen in der Nähe des Zeltes, wo sich der

Todeskandidat aufhält. Er erwartet mit Ungeduld im Zelt denjenigen, welcher

ihn töten soll. Während Frauen und Kinder gleichgiltig außerhalb des Zeltes

das Ende des Familienvaters abwarten. Sobald der entscheidende Moment

eintritt, wird alles still in dem bisher lärmenden Haufen. Der im Zelte

befindliche Tschuktsche entledigt sich nun seines Obergewandes, setzt sich

aufs Lager und drückt sich mit seiner linken entblößten Seite dicht an die

Wand des Zeltes. Der Todesvollstrecker durchbohrt mittelst einer Lanze die

Wand und richtet die Spitze der Lanze auf das Opfer, welche dieselbe so

anfügt, daß sie die Rippenbogen trifft. Dann ruft er mit lauter Stimme:

akalpe-kalschelmagdle ( d. h. töte schnell!). Der draußen stehende Mann

schlägt mit voller Kraft der Hand auf das Ende des hölzernen Lanzenstils und

die Lanze durchbohrt quer die Brusthöhle, um auf der anderen Seite blutig

herauszukommen. Im Zelte ertönt nun ein durchdringender Schrei; der

Außenstehende zieht mit einem Ruck die Lanze heraus. Der Tschuktsche ist

infolge des heftigen Stoßes mit dem Gesicht auf den Boden gefallen und die

Eintretenden finden ihn bereits ohne Lebenszeichen. Frauen und Kinder sehen

ruhig und leidenschaftslos auf den entseelten Leichnam des Gatten und

Vaters, in welchem sie auf immer ihren einstigen Beschützer verloren haben.

Man trägt die Leiche aus dem Zelt und führt sie einige Werst weit auf einen

hohen Berg. Zwei Renntiere werden an die Narte (Schlitten) gespannt, zwei

andere werden hinterdrein geführt; alle vier werden dann am Ort des

Begräbnisses geschlachtet. Hatte der Verstorbene eine Rentierherde, so wird

auch diese nachgetrieben. An Ort und Stelle wird eine länglich viereckige

Grube gemacht, die Leiche hineingelegt und ein Fell darauf gedeckt. Darauf

werden die getöteten Renntiere so niedergelegt, daß an jeder Seite der Grube

ein Tier liegt. Damit ist die Zeremonie vorüber und sowohl die Leiche, als

die getöteten Renntiere bleiben den wilden Tieren zur Speise. Alle bei der

Bestattung Anwesenden bleiben bis zum Abend am Grabe."

A. W. Grube Hrsg.), Geographische

Charakterbilder für die obere Stufe des geographischen Unterrichts, sowie zu

einer

bildenden Lektüre für Freunde der Erdkunde überhaupt, Leipzig 1891

*

Unsere Frage, ob altersschwache

Leute von ihren Angehörigen getötet würden, wurde verneint. Doch haben

wir später vernommen, daß dieser Brauch noch immer geübt wird, wenn auch

vielleicht nicht in demselben Maße wie in früherer Zeit. Für den Glauben

an eine Art Fortleben nach dem Tod scheinen die Beigaben auf den

Begräbnisplätzen zu sprechen."

Aurel (deutscher Naturforscher und

Ethnologe, 1848 bis 1908) und Arthur Krause (deutscher

Naturforscher und Entdeckungsreisender, 1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und zu den Tlinkit-Indianern,

1881/1882

Religion:

Die

Tschuktschen sind ihrer Religion nach schamanische Animisten. Das Christentum –

von russischen Missionaren nach Tschokotka gebracht - hat in diesem Volk nicht

Fuß gefasst.

"Die Tschuktschen verehren bloß die Sonne; sie

beten niemals und erfüllen keinerlei religiöse Gebräuche, wofern man nicht die

Begräbnisfeierlichkeiten dazu rechnen will. Sie glauben an ein Fortleben nach

dem Tode und geben deshalb dem Verstorbenen einige Renntiere mit auf den Weg.

Die Körper ihrer Toten verbrennen sie oder sie bringen sie auf irgend einen

entfernten Berg, damit sie hier eine Beute der wilden Tiere, besonders der

Wölfe, werden, vor welchen die Tschuktschen eine besondere Achtung haben.

Verbrannt wird die Leiche nur, wenn es der Wunsch des Sterbenden gewesen

war."

A. W. Grube Hrsg.), Geographische

Charakterbilder für die obere Stufe des geographischen Unterrichts, sowie zu

einer

bildenden Lektüre für Freunde der Erdkunde überhaupt, Leipzig 1891

Die

Tschuktschen glaubten stets an Geister, sie verehrten Tiere - besonders den

Eisbären, den Wal und das Walross. Der russische Revolutionär, Dichter und

Völkerkundler Wladimir Bogoros (1865 bis 1936) nennt noch Vögel,

Riesen und Zwerge, Hausgeräte und Steine... Der Schamanismus war stark

entwickelt. Die Schamanen imitierten Tierstimmen, ihre Handlungen begleiteten

Klänge des Tamburins, Gesang oder Rezitationen sowie Tänze. Besonders verehrt

wurden Schamanen, die Frauen darstellen konnten oder umgekehrt. Ein Schamane der

Tschuktschen besaß kein spezielles Kostüm, in dem er seine Handlungen ausführte.

- Der letzte Schamane ist Mletkin, der Großvater des tschuktschischen

Schriftstellers Juri Rytchëu (1930 bis 2008).

Begegnet ist er uns schon als Kagot in "Die

Suche nach der letzten Zahl", als Rinto in

"Die

Reise der Anna Odinzowa", als Mletkyn in "Im Spiegel des Vergessens". Nun hat der berühmte Autor dem Großen Schamanen von Uëlen

ein ganzes Buch gewidmet. Zu Sowjetzeiten, als die Schamanen getötet und verbannt wurden, wäre ein solches Unterfangen

unmöglich gewesen. Zu Sowjetzeiten verboten und mit dem Tode bedroht, erleben die Schamanen heute eine Renaissance; im Jahre 2001

fand in Sibirien erstmals ein internationales Schamanentreffen statt, zu dem

vierhundert Schamanen, sogar aus Afrika und Lateinamerika, anreisten.

Ereignisse nach dem Zerfall der

Sowjetunion, sofern sie nicht bereits oben aufgeführt sind:

Im Kernkraftwerk Bilibino im Nordosten Sibiriens, seit 1974 in Betrieb,

ereignete sich am 10. Juli 1991 der bisher schwerste Störfall. Es handelte sich

dabei um einen ernsten Störfall der INES-Stufe 3. Ein weiterer Störfall der

INES-Stufe 2 wurde 1998 bekannt. In den letzten Jahren hat das Kernkraftwerk

durchschnittlich 132 Millionen Kilowattstunden in das öffentliche Stromnetz des

Gebietes Magadan eingespeist. Darüber hinaus wird Wärme an die Stadt Bilibino

abgegeben. Das Kernkraftwerk wurde als erstes und einziges im Nordpolarkreis in

einem Gebiet mit Dauerfrostboden errichtet, um Energie für die Ausbeutung der

Goldminen in der Umgebung bereitzustellen. Eigentümer und Betreiber des

Kernkraftwerkes ist das russische staatliche Unternehmen Rosenergoatom. Die

Reaktoren waren für eine Betriebsdauer von dreißig Jahren vorgesehen. Die ersten

Blöcke haben inzwischen diese Laufzeit erreicht und sollten eigentlich

abgeschaltet werden. Für den Block 1 wurde im Jahr 2004, für den Block 2 im Jahr

2005, eine Laufzeitverlängerung von fünf Jahren genehmigt. Auch für die

Reaktorblöcke 3 und 4 soll eine längere Betriebsdauer erlaubt werden als

ursprünglich geplant. Durch Modernisierungsmaßnahmen soll die Betriebsdauer des

Kernkraftwerks um bis zu 15 Jahre verlängert werden. Ein Ersatz der vier

Reaktoren ist bis 2020 geplant. Mit einer installierten Gesamtleistung von 48 MW

ist das Kernkraftwerk das kleinste in Betrieb befindliche Kernkraftwerk in

Russland und auch weltweit. - Zu den gefährlichsten Nachwirkungen der Sowjetzeit in

Sibirien gehören die Folgen der Atomtests, besonders in der Umgebung von Nowaja

Semlja (die Inseln Kolguew und Wajgatsch) und auf Tschukotka. Die Bevölkerung

wurde nicht weit genug evakuiert, und ein großer Teil der Menschen leidet noch

heute an Strahlenerkrankungen und deren Folgen. - Im Jahre 2000 gewann der

russische Finanzmagnat Roman Abramowitsch (geboren 1966) die Wahl zum Gouverneur

mit 92 Prozent der Stimmen. 2003

kaufte er für 210 Millionen Euro den englischen

Fußballverein Chelsea.

"Zar von Tschukotka im

Kaufrausch: Abramowitsch ist einer der Big-Bosse von `Sibneft´. Die

Gesellschaft holt (auch) aus Tschukotka heraus, was der Boden hergibt. Vor

allem Gaws und Öl. `Sibneft´ verfügt nach der im April vollzigenen Ehe mit

`Yukos´ über Öl- und Gasreserven von etwa 19,4 Milliarden Barrel (1 Barrel

sind knapp 159 Liter) und will täglich 2,3 Millionen Barrel Rohöl fördern.

Dies entspricht etwa der gesamten Produktionsmenge des OPEC-Mitglieds Kuwait

und rund 29 Prozent der russischen Förderung."

Neues Deutschland vom 3. Juli 2003

Aber er ließ auch selbstfinanzierte Lebensmittel und

Fertighäuser aus

Kanada und Treibstoff in den Autonomen

Bezirk verschiffen. Während sich Abramowitsch bei der einheimischen Bevölkerung

aufgrund dieser Maßnahmen hoher Beliebtheit erfreute, sicherte sein Amt dem in

London lebenden

Oligarchen den Schutz vor

Strafverfolgung (politische

Immunität). In neuen russischen Presseberichten über den reichsten

Mann des Landes heißt es aber auch vielfach, dass der damalige Präsident

Wladimir Putin ihn gebeten habe, sich auf

diese Weise um die ihrem Schicksal überlassene Region zu kümmern. Allein die

jährlich entrichteten Steuern von Abramowitsch würden den Regionalhaushalt um

ein Vielfaches übersteigen. 2005 wird der russische Multimilliardär Abramowitsch

im Amt bestätigt. Er habe es verstanden, Tschukotka als Steuerparadies zu

nutzen, sagte der Politologe Stanislaw Belkowskij WELT ONLINE. "Ein Teil der

Mittel verwandte er für die Entwicklung Tschukotkas, der andere floss in seine

eigenen Taschen." Eine Milliarde Dollar soll er als Gouverneur für Tschukotka

aufgewendet haben, berichten russische Medien. Im

Laufe der Wahlkampagne um den Gouverneurssitz mussten Abramowitsch und seine

PR-Leute hart arbeiten, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass der

Oligarch keine eigennützigen Ziele auf Tschukotka verfolgt. `Glauben Sie an die

Legende vom Milliardär, der plötzlich auf die dreißig Silberlinge verzichtet?´

fragte die "Moskauer Deutsche Zeitung" vom 23.01.2001. Und weiter? "Nach

Gussinskij und Beresowskij, deren Schicksal

klar ist, ist nun Roman Abramowitsch dran. Ich kann mir folgendes Gespräch im

Kreml vorstellen: Unter Jelzin hat man dich Öl- und Aluminium-Milliardär werden

lassen. Nun musst du dein Geld zum Wohle Russlands verwenden. Hier hast du eine

hoffnungslos zurückgebliebene Region zum Aufpäppeln. Abramowitschs Entsendung

auf die Tschuktschen-Halbinsel kann als eine ehrenvolle Verbannung betrachtet

werden. Auch, damit er einen Teil seiner Gelder in die Entwicklung der Region

investiert – bevor jemand von der Staatsanwaltschaft zu ihm kommt Die

Staatsgewalt stellt ihn vor eine harte Alternative. Sie kam zu Abramowitsch:

Entweder du fährst auf die Tschuktschen-Halbinsel, wo man Menschen umsiedeln und eine Infrastruktur aufbauen muss, und bleibst

Besitzer von „Sibneft“ und deinem anderem Eigentum – oder du teilst das

Schicksal von Beresowskij und Gussinskij." - Irgendwas ist schiefgegangen; denn

2008 wird Abramowitsch auf eigenen Wunsch als Gouverneur entlassen, sein Amt

übernimmt Roman Kopin (geboren 1974). - Am 28.02.2013 treffen sich Russlands

Präsident Wladimir Putin und der Gouverneur Tschukotkas, Roman Kopin, um über

die sozialen und ökonomischen Probleme Tschukotkas zu beraten. Im Juli

2013 hat Roman Abramowitsch sein Amt als Duma-Vorsitzender auf Tschukotka

niedergelegt und auf alle Vollmachten des Abgeordneten des Parlamentsunterhauses

verzichtet. Der Multimilliardär begründete seine Entscheidung mit der Absicht,

„voll und ganz der Gesetzgebung der Russischen Föderation zu folgen“, weil das

neue Gesetz, das jüngst in Kraft getreten ist, Beamten verbietet, Vermögenswerte

im Ausland zu besitzen. Allerdings beabsichtigt Abramowitsch, sich auch

weiterhin am öffentlichen Leben auf der Tschuktschen-Halbinsel zu beteiligen.

"Abramowitsch,

ein junger Mann von 35 Jahren, gehörte zum Jelzinclan und ist im Zuge der so

genannten Privatisierung russischen Staatsvermögens auf dem Energiesektor in

den neunziger Jahren enorm reich geworden. Diese Privatisierung war in

Wirklichkeit ein cleverer Raubzug einiger weniger skrupelloser Männer, denen

von ihren Kumpanen in der Regierung oder im Apparat des Präsidenten die

Filetstücke der russischen Industriemonopole zugeschanzt wurden. Nicht

selten waren aber auch Betrug und Gewalt im Spiel, Konkurrenten wurden von

Auftragskillern erschossen. Es entstand die Klasse der Oligarchen´."

Thomas Roth in: Russisches Tagebuch,

2002.

Als Grenzgebiet

zu den Vereinigten Staaten ist Tschukotka für Ausländer nur mit

Sondergenehmigung zu bereisen, diese muss vom Gouverneur erteilt werden.

Als wir 1980 auf Tschukotka einreisten, war die Insel aus gleichem Grunde

ebenfalls Sperrgebiet. Wir Journalisten der FREIEN WELT erhielten damals als

erste Ausländer eine Genehmigung zur Einreise und wurden von Grenzsoldaten mit

Kalaschnikows (herzlich) empfangen. - 2002 machte der russische Föderationsrat in Moskau den Vorschlag, vom

Aussterben bedrohte Völker im hohen Norden Russlands mit weniger Wodka zu

beliefern, weil die Todesrate durch Alkohol unter den Tschuktschen, Nenzen und

Korjaken zwanzig Mal höher sei als bei den Russen, die in derselben Region leben.

-

"Nach übereinstimmenden

Berichten kann man sich die verderblichen Wirkungen des Alkoholgenusses bei

den Eingeborenen nicht schlimm genug vorstellen. Für wenige Schluck

Branntwein ist ihnen alles feil. Sie geben ihre guten Pelzwaren weg, die

ihnen während des strengen Winters allein ausreichenden Schutz gewähren

können. Im trunkenen Zustand sind sie ganz unzurechnungsfähig, so daß die

Weiber, um größeres Unheil zu verhüten, alsdann den Männern die Messer

wegnehmen. (...) Sowohl von der amerikanischen als auch von der

russischen Regierung ist der Handel mit Alkohol streng untersagt; trotzdem

wurde in früheren Jahren, besonders durch Händler aus Honolulu, mehrfach

Branntwein schlechtester Sorte fässerweise an sie geliefert."

Aurel (deutscher Naturforscher und

Ethnologe, 1848 bis 1908) und

Arthur Krause (deutscher Naturforscher

und Entdeckungsreisender,

1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und

zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882

- 2013 ist vor Tschukotka der südkoreanische

Fischfangtrawler "Oriental Angel" gestrandet. - Die Auftritte

weltberühmter Bühnenstars und bester Musik- und Tanzgruppen aus Russland

dauerten zur Olympiade in Sotschi (vom 7. bis 23. Februar 2014) mehr als

fünfhundert Stunden, auch Tscherkessen und Tschuktschen traten auf.

Kontakte zur Bundesrepublik

Deutschland: Zum

laufenden Arbeitsprogramm des Sibirienzentrums des Max-Planck-Instituts für

ethnologische Forschung gehört neben einer Reihe von anderen Themen die Frage

nach der Darstellung Sibiriens in den Medien und im gesellschaftlichen Diskurs.

Mehrere Projekte analysieren, wie in diesen Beschreibungen die Begriffe Kultur

und Natur gedeutet werden: "Beide Begriffe haben Einfluss auf das

Selbstverständnis einer Gesellschaft und besitzen auf Grund ihrer normativen

Bedeutung politische Relevanz. Sibirien gilt als eine Region, die erschlossen

und angeeignet werden muss. Dieses Verständnis von Aneignung impliziert große

Anstrengung und Opferbereitschaft, um die widrigen naturräumlichen

Voraussetzungen und die vielfach unterstellte Primitivität dieses Landstrichs zu

überwinden.

Interessant, zu wissen..., dass auf Tschukotka ein Tier

gesichtet und gefilmt (!) wurde, das wie ein Wollmammut aussieht.

Ein Ingenieur war gerade dabei, Land für den Straßenbau zu vermessen,

als er das Tier erblickte, dass durch einen eiskalten Fluss watete. Er griff

sofort zu seiner Videokamera… Vor etwa zehntausend Jahren durchstreiften